Cellule procariotiche o procarioti in biologia

Quando si parla di cellule procariotiche è possibile anche solo dire “procarioti” perché queste forme di vita sono formate da una sola cellula. Il termine procariote deriva dalle due parole greche πρό (prima) e κάρυον (nucleo), unite fra di loro. Il termine si riferisce al fatto che questi microorganismi unicellulari manchino di un nucleo vero e proprio al loro interno, a differenza delle cellule eucariotiche.

Per essere più corretti dovremmo dire che ciò che manca più che il nucleo è la struttura che lo delimita, ossia la membrana nucleare. Così il materiale genetico si ritrova libero di fluttuare all’interno del citoplasma come avviene per gli organelli. Sono procarioti tutti le specie dei domini animali Bacteria e Archaea.

La struttura delle cellule procariotiche

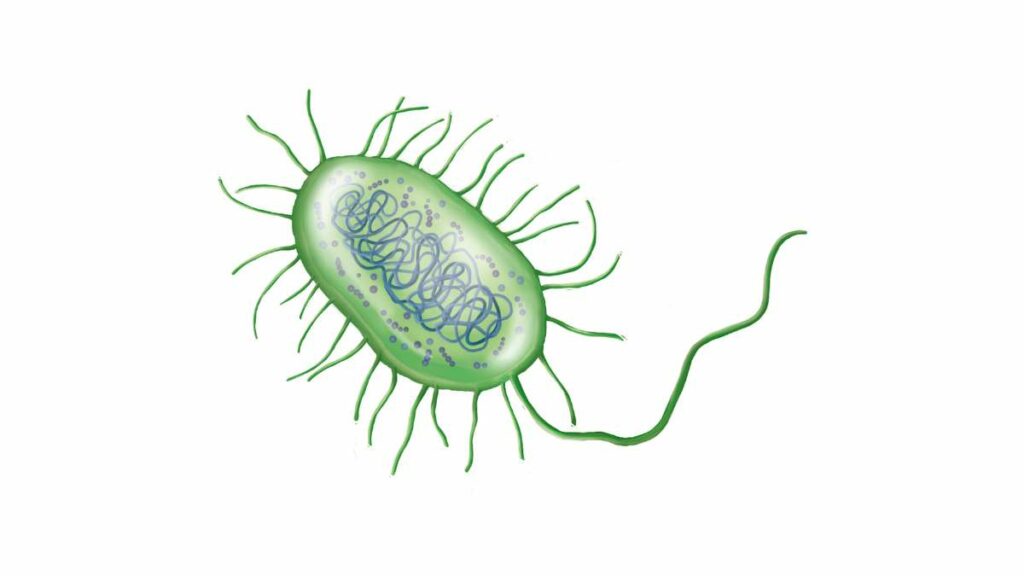

Come accennato questi organismi unicellulari hanno una struttura interna molto semplice. Il loro DNA non si presenta sotto forma di più cromosomi come siamo abituati, ma come un unico cromosoma circolare. Anche se non esiste un nucleo la zona dove si trova il materiale genetico è denominata nucleoide. Mancando una membrana nucleare questa regione non ha una forma definita.

All’interno del citoplasma delle cellule procariotiche oltre al cromosoma circolare si trovano i ribosomi, gli organelli responsabili della sintesi proteica. Non sono presenti invece tutta una serie di strutture che si trovano nella cellule animale eucariote, come l’apparato di Golgi e i mitocondri, che svolgono la respirazione cellulare.

Come negli eucarioti esternamente si trova la membrana plasmatica, ma spesso c’è anche una parete cellulare, come ad esempio nei batteri. Questa struttura è rigida, avvolge la membrana plasmatica e protegge la cellula dagli agenti esterni, prevenendo ad esempio la disidratazione. Non bisogna però confondere la parete cellulare procariotica con quella delle cellule eucariotiche vegetali.

Le dimensioni dei procarioti possono variare fra 1 e 10 micrometri (µm) e sono molto più piccoli rispetto a una cellula eucariote, che invece può arrivare a 100 µm. Per quanto riguarda la parete cellulare invece può avere uno spessore variabile fra i 15 e i 100 nm a seconda della sua composizione.

I procarioti del dominio Bacteria

Dato che le cellule procariotiche si dividono in due ampie categorie proviamo ad esaminarle una alla volta, iniziando dai batteri. A livello esterno la loro parete cellulare può presentare delle strutture dette ciglia o flagelli, che li aiutano nel movimento. Non sono esclusive di questo dominio perché anche alcune cellule eucariotiche li presentano (es. gli spermatozoi).

Entrambe queste strutture sono formate da fasci di microtubuli, ma sono diverse per numero e lunghezza. Le ciglia sono più corte dei flagelli e di solito si presentano su tutta la superficie della parete cellulare. Per quanto riguarda i flagelli di solito si presentano singolarmente o in coppia, ma la struttura interna rimane la 9 + 2. Nove microtubuli esterni che ne circondano due interni centrali.

Praticamente tutti i batteri hanno la parete cellulare, ad eccezione del genere Mycoplasma. La componente principale di questa struttura è il peptidoglicano. A seconda di quanto è spesso lo strato di questa molecola all’interno della parete si parla di batteri Gram+ o Gram-.

Internamente invece oltre al nucleoide queste cellule procariotiche possono presentare dei plasmidi, ossia del DNA extracromosomiale. I batteri possono acquisire resistenza ad alcuni antibiotici grazie a geni contenuti nei plasmidi. Il citoplasma dei batteri si compone principalmente di acqua e minerali tra cui il sodio (Na), il calcio (Ca) e il magnesio (Mg). Sono presenti anche macromolecole di riserva come il glicogeno o dei polisaccaridi.

Le cellule procariotiche del dominio Archaea

Al suo posto si trova un altro polimero, detto pseudomureina o pseudopeptidoglicano. Rispetto alla sua controparte nei batteri presenta delle differenze strutturali che lo rendono immune all’azione del lisozima oltre che a condizioni estreme. Per questo le cellule procariotiche di questo dominio sono molto più resistenti dei batteri e si adattano facilmente anche ad ambienti dove è difficile trovare forme di vita.

Per esempio esistono gli archeobatteri termofili, che sopravvivono a temperature molto elevate, anche al di sopra dei 100 gradi Celsius. Si trovano per esempio nelle solfatare, ossia aree vulcaniche soggette fenomeni eruttivi. Un altro esempio sono gli archeobatteri alofili, che vivono in condizioni di salinità estrema.