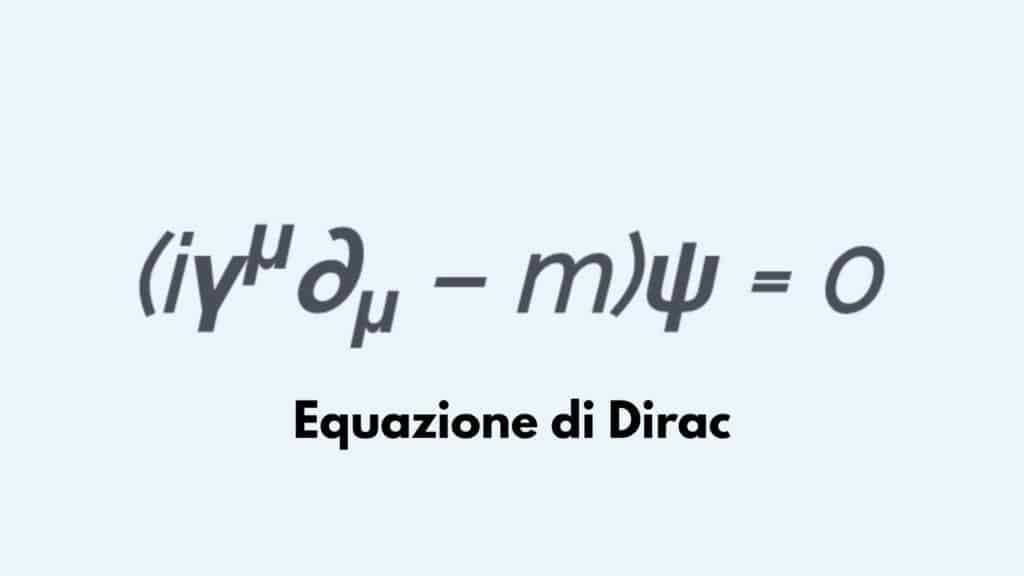

La formula dell'equazione di Dirac

La maggior parte degli appassionati di fisica dirà sempre senza esitazione che l’equazione di Dirac è forse la più bella che si possa trovare affrontando lo studio di questa materia. Da questa affermazione si capisce ben poco, ma attorno a questo tema gravita da anni un’aura di romanticismo generata dalla metafora che questa sembra incarnare. Si tratta però solo di un’interpretazione poetica, ben lontana dall’ambito di studio reale.

Il suo scopritore fu Paul Adrien Maurice Dirac, scienziato inglese vincitore del Nobel per la Fisica nel 1933, ma definì questa equazione già nel 1928. Si trattò di un importante contributo all’avanzamento degli studi nel campo della meccanica quantistica, oltre al fatto che fu il primo fisico a predire il concetto dell’antimateria.

Cosa rappresenta l’equazione di Dirac

In Fisica la sua formula rappresenta il fenomeno dell’entanglement quantistico. Riassumendo in maniera semplice il suo concetto centrale possiamo affermare quanto segue. Se due fenomeni interagiscono fra di loro per un determinato periodo di tempo e poi li si separa non possiamo più considerarli due sistemi distinti ma diventano un unicum.

Addentrandoci un po’ più a fondo possiamo dire che descrive il moto dei fermioni, particelle elementari definite dal fisico italiano Enrico Fermi (a cui devono il proprio nome). Esempi di fermioni sono le particelle subatomiche più note (elettroni, neutroni e protoni) oltre ai neutrini, ai quark e ai tau. Ma se nel 1928 esisteva già l’equazione di Schrödinger, come mai l’equazione di Dirac è considerata fondamentale?

La risposta sta nel fatto che il lavoro di Schrödinger si scontrava con la teoria della relatività di Einstein, una contraddizione non ammissibile in Fisica. Pochi anni dopo arrivò come prima soluzione l’equazione di Klein-Gordon.

Secondo Dirac tuttavia questa non era sufficiente a risolvere il conflitto fra le due teorie a causa del fatto che quest’ultima equazione permetteva di arrivare a soluzioni negative (ovvero probabilità negative).

Il motivo è che il calcolo previsto dall’equazioni di Klein-Gordon (definita equazione di campo relativistica per le particelle scalari) prevede la radice quadrata. In matematica la radice quadrata di un valore positivo ammette sempre due soluzioni, una con segno “+” e una con segno “-“. Il problema è che una probabilità non può essere negativa, ma al massimo nulla.

La formula più bella della Fisica

Dopo questa introduzione possiamo vedere finalmente l’equazione di Dirac: (iγμ∂μ – m)ψ = 0. Su siti improvvisati o sui tatuaggi non è raro vederla riportata nella forma (∂ + m) ψ = 0 che però è errata e rappresenta una licenza poetica da parte dei tatuatori. Al suo interno ψ rappresenta la funzione d’onda, e la si chiama anche spinore di Dirac (un vettore a quattro componenti).

La i è la quantità o unità immaginaria che troviamo nei numeri complessi e per convenzione algebrica è l’unico valore che elevato al quadrato può dare un risultato negativo (i2 = −1). Il suo utilizzo semplifica la scrittura delle equazioni in meccanica quantistica, e per praticità la troviamo anche in questa formula.

Il simbolo γμ rappresenta la matrice di Dirac e garantisce la covarianza (relazione fra di variazione congiunta fra due variabili) dell’equazione di Dirac sotto le trasformazioni relativistiche di Einstein. Nella formula moltiplica ∂μ ossia la derivata parziale in quattro dimensioni, e al prodotto fra i, γμ e ∂μ si sottrae m, ovvero la massa del fermione che stiamo analizzando.

La particolarità principale di questa equazione è il fatto che ammetta l’esistenza di una particella che abbia massa esattamente uguale a quella dell’elettrone ma dotata di carica opposta. Quindi una particella subatomica con massa pari a 9,1093837015(28)×10−31 kg e con carica elettrica di segno positivo pari a 1,602176634×10−19 C. In sintesi un’immagine speculare dell’elettrone.

Il numero di spin

L’equazione di Dirac e il concetto di antimateria

Nella cultura di massa l’antimateria è considerata come una sostanza pericolosissima, basti pensare al ritratto che ne dà lo scrittore Dan Brown nel suo romanzo “Angeli e Demoni”. Quando Dirac svolse i suoi studi però questo concetto esisteva in forma puramente teorica, appunto come una particella in tutto simile all’elettrone ma con segno di carica opposto. Dovremmo perciò parlare più correttamente di “antielettroni“.

Allargando questo concetto definito dall’equazione di Dirac possiamo definire gli antiprotoni, le antiparticelle che si oppongono ai protoni e hanno quindi carica negativa. Il contatto fra una particella con la sua controparte opposta porta all’annullamento reciproco con liberazione di energia. Il nostro universo tuttavia si compone di materia, non fosse che analizzando i raggi cosmici è rilevabile una quantità infinitesima di antimateria.

Fu Robert Millikan negli anni ’30 del ‘900 a definire l’esistenza dei positroni proprio dallo studio della composizione dei raggi cosmici, ovvero le antiparticelle degli elettroni. Oggi è possibile produrre in laboratorio l’antimateria grazie a dei potenti acceleratori di particelle. Si tratta di macchinari che fanno collidere fasci di particelle a velocità elevatissime allo scopo di generare le loro controparti.

Si lavora quindi su coppie di particelle, una di materia e l’altra di antimateria. A parte fornire energia sufficiente non c’è altro da fare dato che la generazione appare spontanea. Già nel 2002 al CERN (Organizzazione europea per la ricerca nucleare) sono stati realizzati interi atomi di antimateria, a partire dall’antidrogeno in quanto presenta la struttura atomica più semplice.