L'ectoderma e il contributo allo sviluppo embrionale

Insieme al mesoderma e all’endoderma lo strato germinale noto come ectoderma va a costituire l’insieme dei tre foglietti embrionali. Dopo la formazione dello zigote e la sua segmentazione si formano in successione la morula, la blastula e la gastrula. Quest’ultimo stadio è quello in cui compaiono gli strati germinativi sopra elencati, ognuno avvolto da quello superiore.

Ciascuno dei tre foglietti darà il suo contributo allo sviluppo dell’embrione andando a formare organi e strutture definite all’interno dell’organismo. Questo processo si chiama organogenesi, comincia allo stadio di gastrula e si conclude circa 7-8 settimane dopo la fecondazione. Da qui in poi si parlerà di feto e non più di embrione.

Quando si forma l’ectoderma

Subito dopo la fecondazione i nuclei dello spermatozoo e dell’ovocita si uniscono creando la prima cellula diploide del nuovo individuo, lo zigote. Dividendosi per mitosi (segmentazioni) lo zigote dà vita ad altre cellule identiche a lei (blastomeri), fino a formare un agglomerato di 8-16 cellule chiamato morula. A questa fase segue la blastula/blastocisti una struttura che presenta una cavità interna.

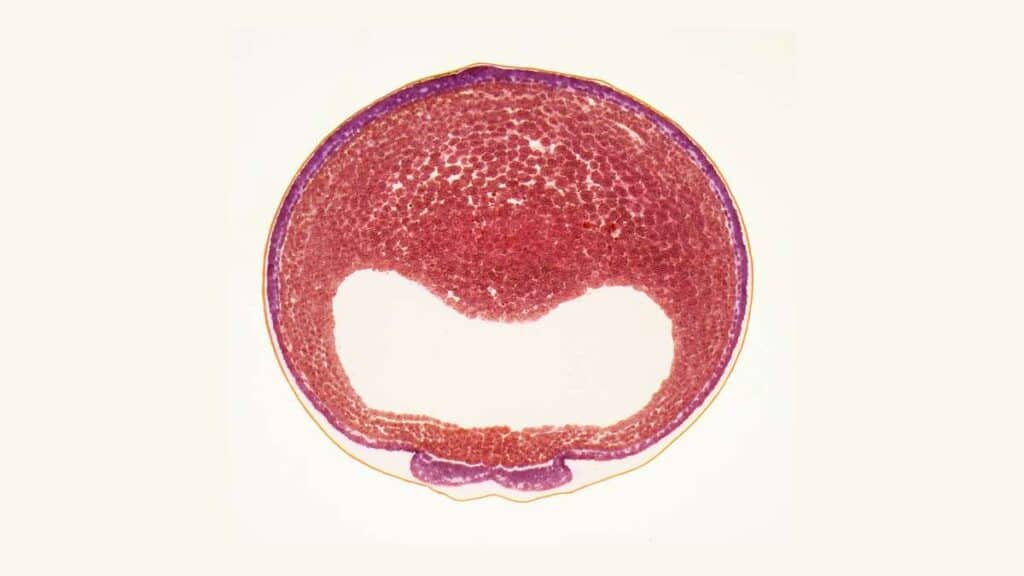

Lo stadio di blastula è quello che si va ad impiantare nell’utero, ma fin qui la formazione dei tre foglietti embrionali non è ancora iniziata. Solo dopo una serie di movimenti morfogenetici definito gastrulazione le cellule si dispongono su tre strati. Grazie a una tecnica chiamata mappatura presuntiva si può già prevedere che tessuto andranno a formare le cellule della gastrula.

Nelle immagini dei testi universitari si marcano solitamente le cellule dell’ectoderma con il colore azzurro, quelle del mesoderma in rosso e con il giallo infinequelle dell’endoderma. Le prime resteranno esterne, mentre quelle degli altri due strati germinativi formeranno un ripiegamento interno alla gastrula, ossia l’archenteron.

La gastrulazione inizia due settimane dopo la formazione dello zigote, quando si forma la cosiddetta linea primitiva , un piccolo solco delimitato da due rilievi. Con il passare dei giorni questa linea si estende e si forma l’invaginazione dell’archenteron, alla cui sommità si trova un foro chiamato blastoporo (da cui nei mammiferi deriverà l’ano).

Il ruolo del foglietto embrionale più esterno

Le cellule che costituiscono l’ectoderma vanno a formare sia l’epitelio di rivestimento del corpo, siail tessuto nervoso. Durante il processo definito neurulazione primaria infatti si assembla il sistema nervoso dell’embrione, a partire dalla formazione della piastra neurale. Si tratta di una struttura di origine ectodermica che durante l’organogenesi inizia ad invaginarsi formando un tubo cavo (il tubo neurale).

Una volta che si forma questa seconda struttura è il momento per le cellule di questo strato germinativo di suddividersi in tre serie. La prima di queste è la porzione più superficiale che darà vita all’epidermide e si tratta delle cellule che si trovano nella parte più esterna. Il tubo neurale costituisce la seconda serie, e infine ci sono le cellule della cresta neurale.

Il tubo neurale si chiude in tre punti lungo l’asse antero-posteriore dell’embrione. Quando la chiusura di questa parte di ectoderma non avviene nei punti anteriori si verifica una condizione chiamata anencefalia, incompatibile con la vita. L’encefalo in formazione infatti si ritrova a contatto con il liquido amniotico e questo porta alla sua degenerazione.

Se invece il tubo si chiude correttamente nella zona anteriore ma non a livello di quella posteriore il feto può svilupparsi, ma presenterà la spina bifida. Alla nascita infatti su si noterà che la sua colonna vertebrale risulta aperta, una condizione che può portare a danni molto gravi al midollo spinale del bambino. Tra le cause possibili c’è una carenza di acido folico durante la gravidanza.

L’ectoderma dell’epidermide e delle creste neurali

La serie germinale più superficiale che normalmente si indica con epidermide in realtà forma diverse altre strutture, tra cui gli annessi cutanei. Vale a dire i peli, i capelli, le ghiandole sebacee annesse e le unghie sia delle mani che dei piedi. A livello della faccia però queste cellule ectodermiche si differenziano in modo da formare il cristallino e la cornea, oltre che l’epitelio della mucosa orale e delle guance.

Il cristallino è la struttura dell’occhio che rende possibile la messa a fuoco dell’immagine proiettata sulla retina ed è quindi fondamentale per il senso della vista. L’ectoderma che forma la bocca invece si differenzia in modo da creare anche lo smalto che ricopre i denti e che li rende duri e funzionali per la masticazione.

Per quanto riguarda invece le cellule delle creste neurali queste durante la neurulazione si formano fra l’epidermide e il tubo neurale, ma poi migrano verso altre sedi. Parte di esse va a costituire i nervi del sistema nervoso periferico oltre alle cellule di Schwann, che producono la mielina. Si tratta di una sostanza di natura lipoproteica che riveste gli assoni e isola l’impulso nervoso.

Oltre ai nervi le creste neurali si differenziano nei melanociti, le cellule epiteliali che rilasciano la melanina per proteggere la cute dai raggi solari. Una parte va a comporre la midollare del surrene nel sistema endocrino e altre cellule migrano a livello della faccia andando a formare la dentina.

Che cos’è la displasia ectodermica

Con questa denominazione si indicano una serie di patologie ereditarie a carico dell’ectoderma. In tutto ne esistono circa 170 e vanno ad intaccare la porzione che forma l’epidermide. Si manifestano infatti con problemi alla cute, alle unghie, ai denti e a tutti gli altri annessi cutanei. Ci sono tre forme cliniche in cui distinguerle, di gravità variabile.

La prima e la più leggera è la forma idrotica, dove i pazienti presentano una capacità di sudorazione che rientra nella norma. C’è poi la forma ipoidrotica, più grave della precedente in quanto presenta una sudorazione ridotta. Infine abbiamo la forma anidrotica dove il malato non è in grado di rilasciare sudore e che colpisce soprattutto gli individui di sesso maschile.

Le displasie ectodermiche possono essere trasmesse sia per via X linked che come mutazione autosomica dominante o recessiva. Oltre ai sintomi legati alla scarsa sudorazione i malati mostrano unghie e capelli fragili e a crescita lenta. La cute inoltre si presenta sottile e soggetta a frequenti infezioni.