L'evoluzione della teoria delle ombre

La teoria delle ombre ha rappresentato un punto di svolta fondamentale nella storia dell’arte, della scienza e dell’ottica, influenzando profondamente la rappresentazione visiva della realtà e la comprensione dei fenomeni luminosi.

Questo articolo esplora l’evoluzione della teoria delle ombre, concentrandosi sulla sua nascita, il suo sviluppo attraverso i secoli, i protagonisti principali. Verrà preso in considerazione anche il modo in cui ha modellato la rappresentazione artistica e scientifica della luce.

Teoria delle ombre: dalla rappresentazione artistica alla scienza ottica

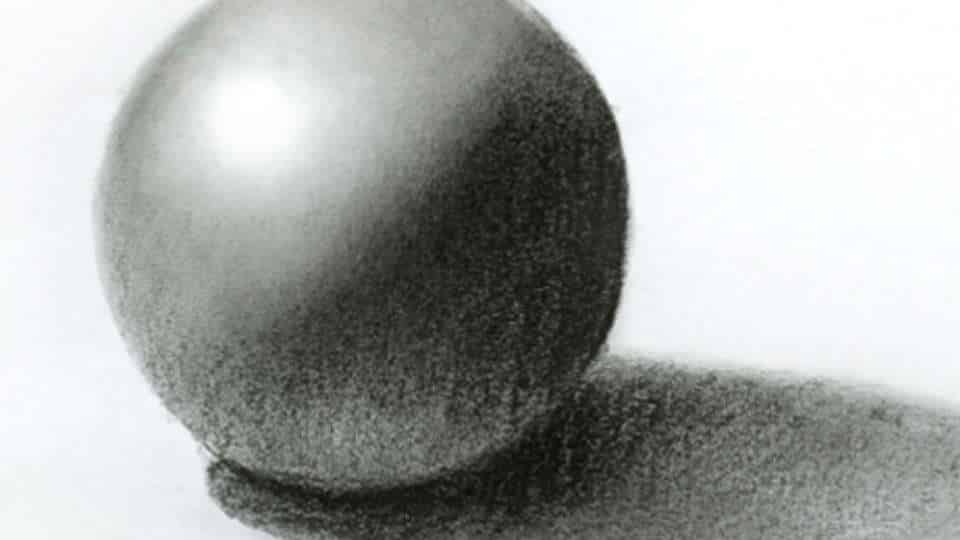

La teoria delle ombre nasce dall‘esigenza di rappresentare in modo verosimile la tridimensionalità degli oggetti nello spazio attraverso l’uso del chiaroscuro. L’ombra, inizialmente, era concepita solo come zona scura accanto a un oggetto, ma con l’evolversi della conoscenza ottica e geometrica, artisti e scienziati hanno iniziato a sviluppare metodi precisi per calcolarne la forma, l’estensione e la posizione.

L’ombra è diventata così uno strumento per comunicare la posizione della sorgente luminosa, la forma dell’oggetto, la sua distanza e persino la qualità della luce. Nel Rinascimento, con la diffusione della teoria prospettica, la teoria delle ombre si è fusa con la geometria e la matematica, diventando parte integrante della formazione dell’artista e del progettista. Non si trattava più solo di intuizione, ma di una vera e propria disciplina.

Ombre: dalla percezione naturale alla rappresentazione sistematica

Le ombre sono sempre state parte dell’esperienza visiva umana. L’uomo, sin dalle pitture rupestri, ha percepito l’ombra come fenomeno naturale. È solo con le prime grandi civiltà che si è tentato di comprenderne il comportamento. L’ombra, nell’arte greca e romana, veniva talvolta ignorata o trattata in modo simbolico. Solo nel Medioevo, e soprattutto nel Rinascimento, si passa a un’analisi più rigorosa.

L’ombra viene suddivisa in due componenti principali:

- ombra propria, cioè quella parte dell’oggetto non illuminata;

- ombra portata, cioè quella proiettata su un’altra superficie.

Questa distinzione è fondamentale nella teoria delle ombre, perché permette di ragionare sul volume e sulla profondità attraverso il disegno. Le ombre diventano così veicolo di tridimensionalità.

Costruzione delle ombre: metodi geometrici e strumenti pratici

La costruzione delle ombre è uno degli aspetti tecnici più affascinanti nella storia del disegno e dell’architettura. Consiste nell’applicare principi geometrici per determinare con precisione la forma e la direzione delle ombre proiettate da oggetti solidi in presenza di una fonte luminosa.

Nei trattati rinascimentali, come quelli di Alberti e Dürer, si trovano esempi dettagliati di costruzione dell’ombra attraverso l’uso di raggi luminosi, piani prospettici e punti di fuga. Questo processo implica anche la comprensione della posizione dell’osservatore e delle superfici riceventi. In architettura, per esempio, la corretta costruzione delle ombre è essenziale per rendere realistici i prospetti e le viste assonometriche, specialmente quando si disegna a mano senza l’ausilio del computer.

Teoria prospettica: l’ombra come elemento di profondità

La teoria prospettica ha profondamente influenzato la rappresentazione delle ombre, integrando regole matematiche per garantire la coerenza visiva tra oggetti e ambienti. Introdotta in modo sistematico nel Quattrocento da artisti e teorici come Filippo Brunelleschi e Leon Battista Alberti, la prospettiva centrale permetteva di collocare ogni elemento all’interno di uno spazio tridimensionale coerente.

L’ombra, in questo contesto, non è un semplice effetto visivo, ma una conseguenza della relazione tra oggetto, sorgente luminosa e piano prospettico. L’ombra segue la logica dello spazio, diventando uno strumento per guidare l’occhio dell’osservatore. Questa nuova concezione, nella pittura rinascimentale, ha portato a un realismo senza precedenti.

Sorgente luminosa: il punto d’origine della luce e delle ombre

La sorgente luminosa è l’elemento cardine della teoria delle ombre, in quanto determina la direzione, l’intensità e la forma dell’ombra stessa. In un sistema geometrico, la luce è spesso rappresentata come un insieme di raggi che si propagano in linea retta. Se la sorgente è puntiforme, come una candela, l’ombra avrà contorni netti; se è estesa, come il sole, si produrranno zone di penombra.

Gli artisti e i teorici hanno a lungo studiato il comportamento delle ombre in funzione del tipo e della posizione della sorgente. Leonardo da Vinci, per esempio, analizzò il ruolo della luce solare e delle luci artificiali nelle sue osservazioni pittoriche. Capire la sorgente della luce è indispensabile per una corretta costruzione delle ombre.

Propagazione della luce: principio ottico e base della teoria

La propagazione della luce è alla base della teoria delle ombre.

L’idea che la luce si muova in linea retta fu accettata e formalizzata già nell’antichità; è con lo sviluppo dell’ottica araba e, successivamente, europea che si iniziarono a comprendere meglio le leggi che governano il comportamento della luce e delle ombre.

La propagazione rettilinea permette di prevedere dove cadrà un’ombra in presenza di ostacoli. Questo principio fu adottato anche nella progettazione architettonica, nelle meridiane e nella rappresentazione pittorica. L’evoluzione della scienza ottica ha influenzato direttamente anche l’arte, rendendo le rappresentazioni sempre più accurate e scientificamente fondate.

Alhazen: il padre dell’ottica moderna

Il contributo di Alhazen (Ibn al-Haytham), scienziato arabo del X secolo, è fondamentale per la teoria delle ombre.

Nel suo Libro dell’ottica, Alhazen descrive in modo dettagliato il comportamento della luce e le leggi della riflessione e della rifrazione. Il suo metodo sperimentale, basato sull’osservazione e sulla verifica empirica, ha avuto una grande influenza sulla scienza europea.

Le sue intuizioni sulla propagazione della luce e sulla formazione delle ombre hanno gettato le basi per gli studi successivi. Per la prima volta, la luce veniva analizzata non solo dal punto di vista filosofico, ma con un rigore scientifico che anticipa il metodo moderno.

Dürer: la matematica dell’ombra nell’arte

Dürer, artista e teorico tedesco del Rinascimento, è uno dei maggiori esponenti della costruzione delle ombre in modo geometrico.

Nei suoi trattati, come Underweysung der Messung (1525), illustra con precisione matematica come proiettare le ombre delle figure tridimensionali in uno spazio prospettico.

Dürer unisce arte e scienza, offrendo strumenti pratici per gli artisti. Le sue incisioni sono celebri per il realismo e la precisione con cui sono trattate le ombre, non solo come elementi estetici, ma anche come risultato di una luce definita da una sorgente luminosa precisa.

Il suo lavoro influenzò profondamente la didattica del disegno tecnico e pittorico.

Scuola di Oxford: contributi medievali alla scienza della luce

La scuola di Oxford, attiva nel XIII secolo e associata a studiosi come Ruggero Bacone e Giovanni Peckham, svolse un ruolo importante nella diffusione delle idee ottiche di origine araba e nella loro reinterpretazione cristiana.

Questi studiosi approfondiscono lo studio della propagazione della luce e della formazione delle ombre, combinando la teologia con la fisica. La loro importanza nella teoria delle ombre è legata alla trasmissione del sapere antico e arabo all’Europa latina, preparandola per le innovazioni rinascimentali. La loro opera contribuì a formare un ponte tra l’approccio speculativo medievale e quello sperimentale moderno.

Leon Battista Alberti: luce e ombra nel trattato d’arte

Leon Battista Alberti, architetto e teorico rinascimentale, dedica grande attenzione alla teoria delle ombre nel suo trattato De Pictura (1435). Secondo Alberti, l’ombra è una componente essenziale per rappresentare la realtà e dare vita alle figure. La sua attenzione alla sorgente luminosa, alla direzione della luce e alla costruzione delle ombre mostra un approccio sistematico, quasi scientifico.

Per Alberti, l’ombra non è solo un effetto pittorico, ma un mezzo per costruire la verosimiglianza e, dunque, la credibilità dell’opera artistica. La sua influenza sarà determinante per generazioni di pittori e architetti.

Leonardo da Vinci: genio della luce e delle ombre

Leonardo da Vinci porta la teoria delle ombre a livelli altissimi, unendo osservazione empirica e riflessione teorica. Nei suoi codici, Leonardo analizza con straordinaria acutezza le modalità con cui la luce interagisce con i corpi e genera ombre. Distingue tra ombre semplici, penombre e ombre composte, anticipando concetti di ottica avanzata.

Egli osserva anche gli effetti della propagazione della luce attraverso mezzi diversi (aria, acqua, vetro), applicando questi principi alla pittura, all’ingegneria e alla scienza. Per Leonardo luce e ombra sono le chiavi per comprendere la forma, lo spazio e la bellezza.

Teoria delle ombre: tra arte, scienza e percezione

La teoria delle ombre rappresenta un campo di studio affascinante che unisce arte, geometria, ottica e filosofia. La comprensione dell’ombra, dalla riflessione degli antichi alle indagini sperimentali del Rinascimento, si è evoluta costantemente, influenzando il modo in cui vediamo e rappresentiamo il mondo.

Gli studi di Alhazen, Leonardo, Alberti, Dürer e la scuola di Oxford hanno gettato le fondamenta di una disciplina che ancora oggi ha applicazioni in campo artistico, scientifico e tecnologico. Comprendere le ombre significa comprendere la luce stessa: la chiave per penetrare nei misteri della visione e della rappresentazione.