Brutalismo architettonico: storia e stile di un movimento controverso

Il brutalismo è uno stile architettonico nato nel secondo dopoguerra, che ha suscitato grande dibattito tra critici, urbanisti e cittadini. La storia, le caratteristiche e le opere più rappresentative del brutalismo mostrano l’evoluzione di uno stile architettonico unico e controverso. Il linguaggio di questo movimento, tra rigore strutturale e forza materica, ha lasciato un’impronta profonda nel paesaggio urbano del Novecento.

In questo articolo analizzeremo le origini del movimento, i suoi materiali distintivi, la filosofia estetica e funzionale che lo anima, nonché i progetti più iconici che hanno segnato l’immaginario collettivo. Esploreremo, inoltre, come il brutalismo si sia radicato anche nel panorama architettonico italiano, lasciando testimonianze significative in diverse città.

Brutalismo: storia e origini di un movimento architettonico controverso

Il brutalismo nasce negli anni ’50 nel Regno Unito, in un contesto segnato dalla ricostruzione post-bellica e dal bisogno urgente di edifici pubblici funzionali e durevoli. Il termine deriva dal francese béton brut, ovvero “cemento grezzo”, e fu coniato dagli architetti svedesi Hans Asplund e successivamente ripreso da Alison e Peter Smithson, tra i maggiori promotori del movimento. L’obiettivo era creare un’architettura onesta, che non nascondesse i materiali ma li mostrasse nella loro essenza.

Il brutalismo si proponeva come rottura rispetto all’estetica tradizionale e al modernismo levigato e astratto. Questo stile architettonico preferì, invece, forme massicce, spigolose, spesso monumentali, e un uso spregiudicato del cemento armato. Gli edifici brutalisti erano pensati per essere funzionali e durevoli, a volte anche provocatori, in netta opposizione alle logiche del consumo estetico. La forma seguiva la funzione, ma anche la verità dei materiali e la chiarezza strutturale.

Brutalismo architettonico: forme, materiali e principi estetici

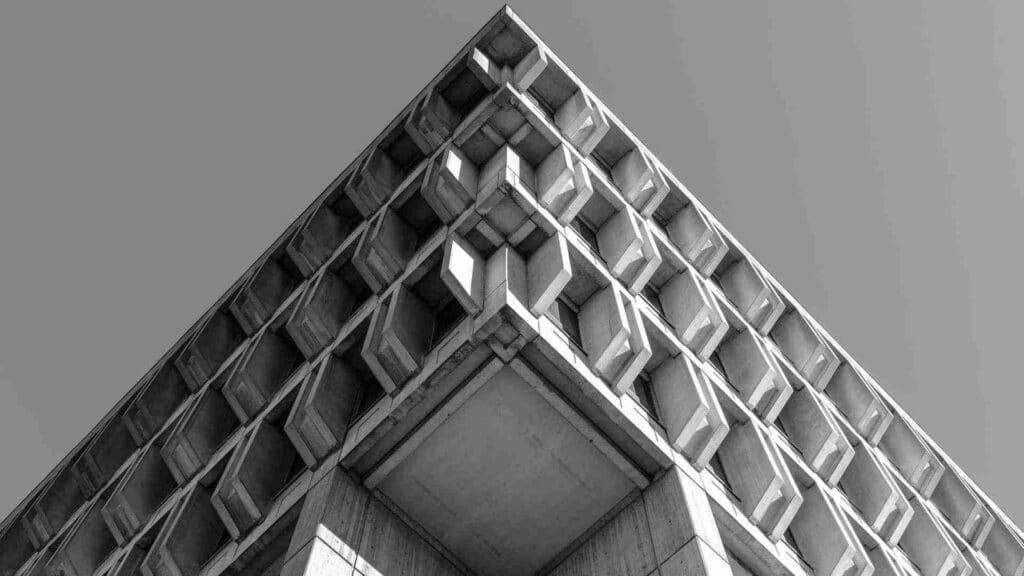

Il brutalismo architettonico è caratterizzato da un’estetica potente e fortemente identitaria. Le superfici grezze del cemento, spesso non rifinite, rappresentano uno degli elementi principali dello stile, insieme a volumi geometrici imponenti, finestre profonde e spazi interni pensati per l’efficienza funzionale. Il cemento armato non è soltanto un materiale strutturale, ma un mezzo espressivo, capace di trasmettere forza, stabilità e una certa rude bellezza.

Dal punto di vista progettuale, il brutalismo architettonico punta su una chiara leggibilità della struttura e sull’uso di elementi modulari ripetuti. L’approccio è spesso pragmatico e utilitaristico, ma non privo di ambizioni artistiche. L’organizzazione spaziale mira a favorire l’interazione sociale, soprattutto negli edifici pubblici come scuole, università, biblioteche e complessi residenziali. Questa visione collettivista riflette una matrice ideologica, che vede l’architettura come mezzo per migliorare la vita quotidiana delle persone.

Brutalismo in Italia: tra sperimentazione e identità urbana

Il brutalismo in Italia si è sviluppato in modo originale, integrando le influenze internazionali con la tradizione architettonica locale. Molti architetti italiani, negli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, adottarono il linguaggio brutalista per progettare edifici pubblici, università, chiese e complessi residenziali. A differenza di altri contesti europei, in Italia il brutalismo ha spesso dialogato con la storia, utilizzando elementi classici rielaborati in chiave moderna e materica.

Tra le opere più significative del brutalismo in Italia troviamo il complesso residenziale Corviale a Roma, progettato da Mario Fiorentino, che rappresenta un esperimento urbano di scala monumentale, lungo quasi un chilometro. Un altro esempio emblematico è il Palazzo del Lavoro a Torino, ideato da Pier Luigi Nervi per l’Expo del 1961, dove la struttura in cemento si fa scultura, espressione di un’architettura tecnica ma anche poetica.

L’università di Firenze, l’istituto Marchiondi di Vittoriano Viganò a Milano e le architetture sacre di Giovanni Michelucci sono ulteriori esempi di come il brutalismo italiano abbia saputo declinare rigore e spiritualità, sperimentazione e funzionalità.

Architettura brutalista : opere iconiche nel mondo

L’architettura brutalista ha lasciato un segno indelebile in tutto il mondo, con edifici diventati veri e propri simboli urbani. Uno dei più celebri è la Barbican Estate a Londra, un complesso residenziale e culturale che rappresenta una delle massime espressioni dello stile nel Regno Unito. Realizzato negli anni ’60-’70 del Novecento, è composto da torri residenziali, auditorium, spazi verdi e passerelle sopraelevate, in un’organizzazione che privilegia la vita comunitaria.

In Francia l’Unité d’Habitation di Marsiglia, progettata da Le Corbusier, è considerata una delle pietre miliari del brutalismo. Questo edificio multifunzionale, costruito tra il 1947 e il 1952, è un vero manifesto del béton brut, con le sue facciate modulari, le pilotis e i tetti-giardino. La struttura ospita appartamenti, negozi, una scuola materna e persino una palestra.

Negli Stati Uniti il Boston City Hall e la Yale Art and Architecture Building sono due esempi iconici di brutalismo. Entrambi dimostrano come il cemento possa essere impiegato per creare forme scultoree e innovative, sebbene non sempre accolte con entusiasmo dal pubblico. In Giappone il metabolismo architettonico ha spesso incrociato il brutalismo, come nel caso della Nakagin Capsule Tower di Kisho Kurokawa, che unisce modularità e sperimentazione formale.

Stile brutalista : percezione pubblica e riscoperta contemporanea

Lo stile brutalista ha vissuto alterne fortune nel corso della sua storia. Dopo un iniziale entusiasmo, molti edifici brutalisti furono criticati per la loro presunta freddezza, per l’aspetto grigio e imponente e per il degrado che spesso ha colpito le strutture non manutenute. Interi complessi brutalisti, in diverse città, sono stati demoliti o profondamente ristrutturati, ritenuti obsoleti o alienanti.

Negli ultimi anni, tuttavia, il brutalismo sta vivendo una vera e propria riscoperta. Critici, architetti e appassionati di design stanno rivalutando l’importanza culturale, storica e artistica di questo stile. Pagine social, libri fotografici e documentari hanno contribuito a rivelare la potenza espressiva e la coerenza ideologica del brutalismo, alimentando un nuovo interesse anche tra le giovani generazioni.

Molti edifici sono oggi oggetto di restauro conservativo, mentre alcuni musei e gallerie ospitano mostre dedicate a questo stile. Il brutalismo viene riscoperto come patrimonio da tutelare, in grado di raccontare una fase importante della storia urbana del Novecento, fatta di visioni sociali, utopie architettoniche e radicali sperimentazioni estetiche.

Brutalismo: eredità e prospettive future

Il brutalismo continua a essere un tema dibattuto e polarizzante nel mondo dell’architettura. Alcuni lo vedono come un relitto del passato, altri come una lezione ancora attuale, capace di ispirare le sfide del presente. La sua eredità, tuttavia, è indiscutibile: ha rivoluzionato il modo di intendere il rapporto tra forma e funzione, tra estetica e società, tra materia e spazio urbano.

Oggi, in un contesto di crescente attenzione alla sostenibilità e alla riqualificazione urbana, molti architetti guardano al brutalismo non per riproporne semplicemente le forme, ma per coglierne l’approccio filosofico: l’onestà costruttiva, l’efficienza funzionale e l’impatto collettivo. In un’epoca in cui la bellezza è spesso associata al digitale e al levigato, il brutalismo ricorda l’importanza del tangibile, del grezzo, del concreto.

Il brutalismo, in definitiva, non è solo uno stile, ma una visione del mondo: un’architettura che parla con forza e senza compromessi, lasciando un’impronta indelebile nel paesaggio urbano e nella memoria collettiva.