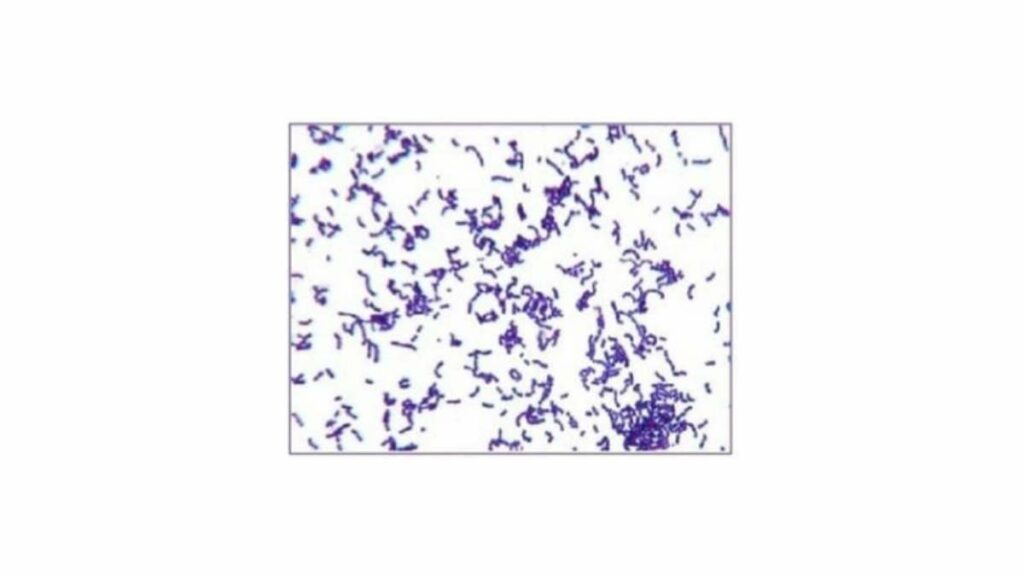

I batteri gram-positivi

La distinzioni fra batteri gram-positivi e gram-negativi è possibile grazie alla tecnica di colorazione cellulare sviluppata nel 1884. Il suo inventore, ossia il patologo danese Hans Joachim Christian Gram, ebbe l’idea esaminando tessuti polmonari infetti dei pazienti deceduti per polmonite. Fu il primo metodo di distinzione netta fra i batteri.

Dal punto di vista della loro patogenicità, i ceppi positivi alla colorazione sono meno pericolosi dei gram-negativi, ma non significa che siano innocui. Tra i più pericolosi possiamo citare Clostridium tetani, un batterio che vive nell’intestino dei mammiferi e che provoca l’infezione del tetano.

La colorazione di Gram

Sono necessari quattro passaggi per la colorazione di Gram, che vediamo di seguito:

- La colonia o le colonie fatte crescere si diluiscono in soluzione fisiologica e si distribuiscono su un vetrino. Appena questo risulta asciutto si può procedere, con o senza fissaggio al calore. A questo punto si utilizza il primo dei due coloranti, il cristal-violetto, dove il vetrino si lascia immerso per 5 minuti. Tutte le cellule batteriche lo assorbono bene.

- Si passa a lavare i vetrini con il Lugol, una soluzione contenente ioduro di potassio. La sua funzione è quella di migliorare e stabilizzare l’assorbimento del cristal-violetto da parte della parete cellulare delle cellule. Per questo si dice che si tratta di una sostanza con effetto condensatore.

- Il terzo passaggio prevede la decolorazione dal cristal-violetto e si tratta della fase cruciale per riconoscere i batteri gram-positivi. Nel momento in cui le colonie batteriche ricevono un lavaggio in acetone infatti solo i gram-negativi perdono il colorante, mentre gli altri rimangono viola.

- L’ultimo passaggio prevede una seconda colorazione con la safranina, che conferisce ai batteri che hanno perso la colorazione viola una sfumatura rossa. Serve come colorante di contrasto per quando si osserva il vetrino al microscopio. Quelli che hanno mantenuto il cristal-violetto infatti restano uguali.

La parete cellulare dei batteri gram-positivi

Il motivo per cui questo tipo di microorganismi riesce a resistere al lavaggio con l’acetone è dovuto a una componente della loro parete cellulare. Vale a dire il peptidoglicano, detto anche mureina. Si tratta di un polimero formato da unità ripetute composte da N-acetilglucosammina (NAG) e acido N-acetilmuramico (NAM) a cui si lega una catena di quattro amminoacidi (tetrapeptide).

A essere precisi il peptidoglicano è presente nelle pareti cellulari di tutti i batteri. La differenza sta nella sua quantità o meglio nello spessore dello strato che forma. Nei batteri gram-positivi questo polimero costituisce il 90% della parete cellulare, mentre nei gram-negativi appena il 10%. Inoltre ci sono alcune variazioni a livello della composizione fra le due tipologie di batteri.

Nel tetrapeptide nominato prima infatti i batteri positivi alla colorazione di Gram hanno una L-lisina, mentre quelli negativi presentano il DAP (acido meso-diaminopimelico). Inoltre i legami fra le molecole adiacenti nel primo caso sono rafforzati da una catena di cinque glicine, mentre nei gram-negativi è diretto, tra gl amminoacidi del tetrapeptide in terza e quarta posizione.

La sintesi del peptidoglicano avviene nel citoplasma delle cellule batteriche. Una volta completata un’unità questa si trasporta a livello della membrana accorpata a quella adiacente grazie all’enzima transpeptidasi. Molti antibiotici puntano a inattivare questo enzima, in modo da compromettere la parete cellulare.

Le infezioni più comuni: Bacillus anthracis

Lavorando con prodotti di origine animale è possibile che le spore di questi batteri gram-positivi siano inalate e finiscano nei polmoni. Da qui possono infettare i macrofagi e raggiungere i linfonodi e provocare delle emorragie interne, accumulando liquido nel torace. Questo nel giro di qualche giorno provoca difficoltà respiratorie e la pressione sanguigna crolla, arrivando a provocare il coma.

La diagnosi si effettua attraverso delle colture batteriche ricavate dalle vescicole cutanee o tramite gli esami del sangue. Per curare l’antrace ricorre alla somministrazione di antibiotici per via endovenosa, o per via orale nelle forma più leggere. Quelli più efficaci sono ciprofloxacina, levofloxacina e moxifloxacina.